Para los antiguos egipcios que momificaban a sus muertos, el cerebro era, por tener poca importancia, extraído por las fosas nasales y desechado. El corazón sin embargo, centro del carácter humano, debía cuidadosamente ser preservado, en especial si deseaba, como era el propósito del ritual, asegurar el apropiado paso hacia la otra vida.

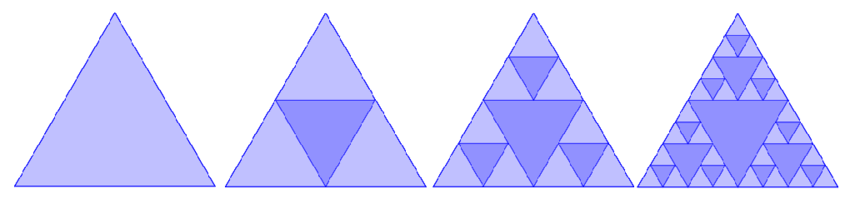

Siempre tan suyos y originales los antiguos egipcios, capaces de construir una realidad que, escalón sobre escalón, cada vez más alto e increíblemente único, como las pirámides, podían prescindir de la influencia externa y, si acaso se filtraba, era transformada en la versión local de lo otro, heredándonos una historia tan mágica y misteriosa, tan fina y deseable de imitación, que hasta nuestros días impulsa nuestros adentros hacia la grandeza de la nación, junto con la maldición de un nacionalismo que en su victoria, se nos hace aún casi imposible desechar la aversión por lo diferente. Un comportamiento al que no parece llegarle su hora, su desaparición, para poder construir la más alta de todas las elevaciones hasta hoy imaginadas, la visión de la raza humana en su totalidad como igual, y a la misma vez suficientemente única en sus variantes, como para querer cultivar todo lo que nuestro corazón es capaz de amar, en favor del beneficio mutuo. En otras palabras, un chovinismo global que impulsado por el orgullo, nos lleve a cuidar y proteger a cada uno de sus miembros, en un proyecto del cual sería virtualmente imposible predecir, la interminable pirámide capaz de erguir.