Eres un tártaro, me decían en Puerto Rico y yo, sin saber nada de la palabra, excepto por una cultura local que la había adoptado como sinónimo de jodedor, de “hijo e puta” y sabiondo que desplegaba sus habilidades intuitivas para mantenerse en la primera plana de toda imaginación, me sentía hinchado de placer y, con la confirmación verbal de mi actuar como modelo, aceptaba con premeditada sobriedad el reconocimiento público. Pero eso eran iletrados comportamientos de una adolescencia lejana. Hoy no soportaría escuchar una desconocida referencia tan directa, sin de inmediato sentir el ardor de investigar de que se trata. Una pasión etimológica que me ha traído inimaginables deleites, y de una profundidad que hace del regocijo superficial de antaño, un episodio de irrepetible conducta. Y no faltaba más, pues resulta que los tártaros, una etnia que se expande desde la Europa oriental, a través de toda Rusia, han sido un pueblo víctima de la persecución y el exilio, resultado de las múltiples guerras y conflictos de su amplio territorio, haciéndolos ejemplo de resistencia y supervivencia.

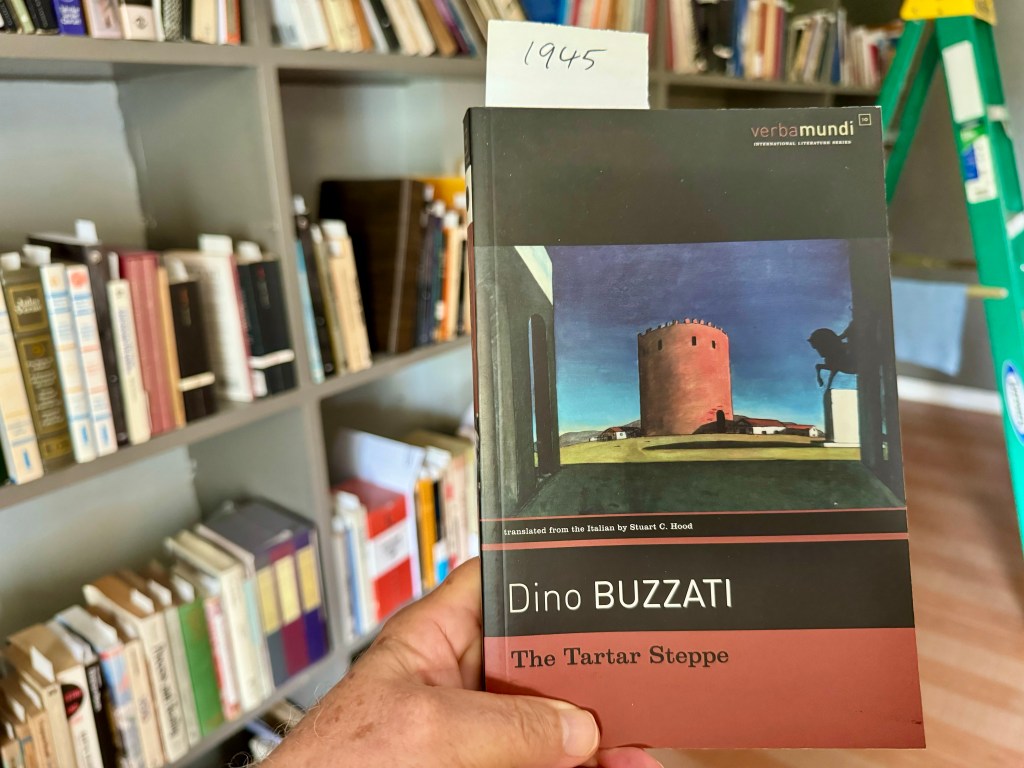

La fascinación por el trabajo literario de Borges ha sido tal, que existen listas de los libros que este tenía en su biblioteca. Así fue que hace algunos años adquirí el clásico de Dino Buzzati, “El desierto de los tártaros” y que al ahora leer, provoca la memoria sobre la que aquí reflexiono. Definir la existencia en función de la larga espera del evento que lo cambiará todo y el cual, por más ansiosos que estemos de su llegada, este nunca se decide por asomar su rostro, y si lo hace, no sería más que para asentar una irrelevancia que azotaría el pasado con el más duro de los cinismos.

Se estima que hay tantos tártaros en el mundo como puertorriqueños, y aunque la etiqueta isleña del siglo pasado no tuviese en mente la conexión, hay inconscientes que revelan un inesperado sustrato de veracidad, ya que tártaro era también el tenebroso abismo del castigo de la antigua mitología griega.