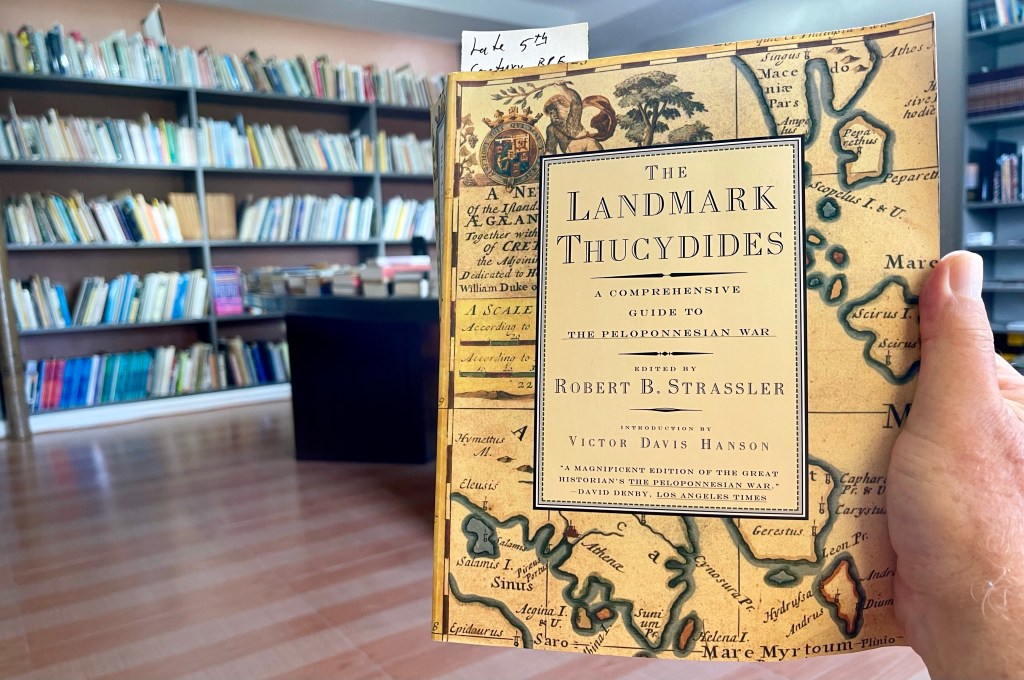

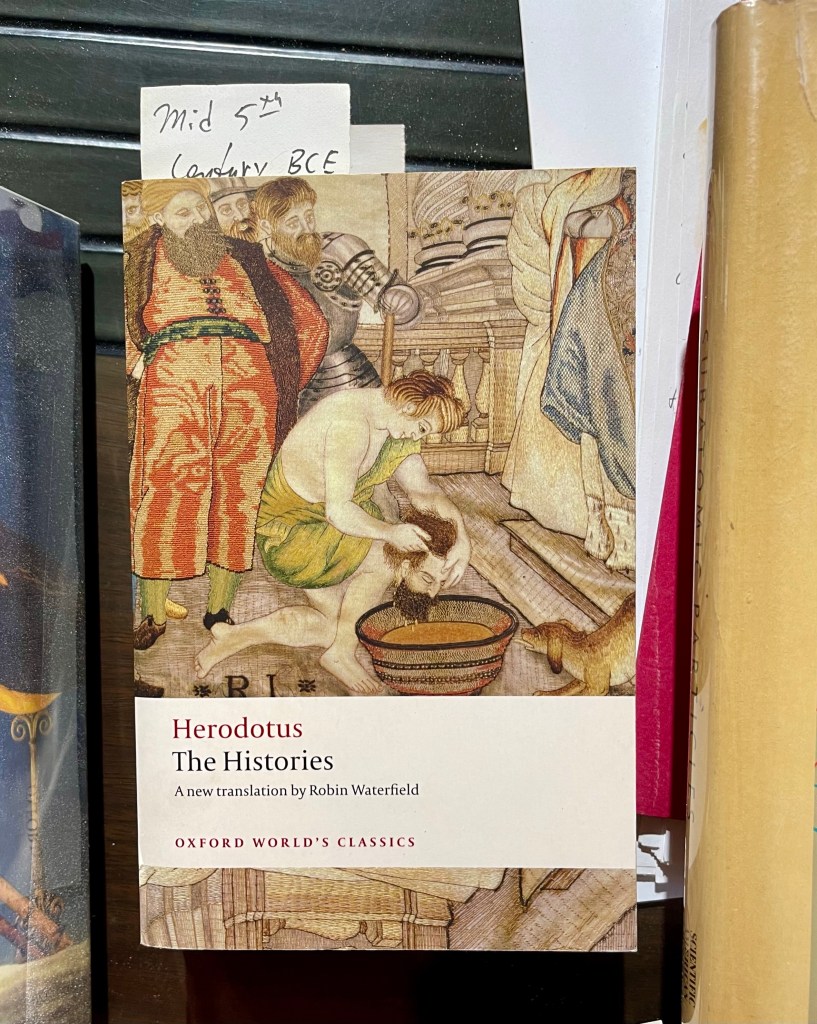

Tucídides escribió el texto clásico sobre la guerra del Peloponeso. Su padre de nombre Óloro era realeza, probablemente de Tracia, antigua región del sudeste de Europa, la cual Herodoto, conocido por insistir en viajar y ver con sus propios ojos los lugares que citaba su pluma, no dejó de visitar.

Sócrates debatía con Teodoro sobre la naturaleza de los filósofos, insistiendo en que estos no están pendientes a los asuntos de los hombres, sino más bien ensimismados en entender la naturaleza misma de lo humano. Así nos cuenta de un día que caminaba Tales de Mileto observando las estrellas y, por estar explorando pensamientos de naturaleza astronómica, no vio un hoyo que tenía de frente y cayó en el. Tracia queda así inmortalizada como el lugar de origen de una muchacha de la región que observando al filósofo caer, estalló en risas sobre lo que pensó absurdo, pues qué persona en su sano juicio puede andar tan distraído como para no ver el peligro que tiene de frente, convirtiéndose esta así en el arquetipo de la inmensa humanidad que hasta hoy ve la tarea del contemplador como un ejercicio inútil. El pensador que tiene que separarse de lo cotidiano para alimentar su merodeo por el saber, en una lectura que le toma gran parte de sus días, y así quizás, con suerte, poder pulir la idea que lo tenía desvelado por largo tiempo. El observador que invirtió largos años de su vida recopilando sus experiencias sobre la guerra que le tocó vivir. El historiador que procuró ir a los lugares físicos que ocupaba la larga historia de su época, hilvanada en miles de páginas por la obsesión de ser correcto en lo que escribía. El argumentador que salía temprano de su casa todos los días para andar por el mercado, buscando conversaciones que lo ayudaran a afinar su pensamiento sobre la razón última del vivir, en fin, los constructores de los idearios que hoy todos usamos, como siempre hemos usado, sin darnos cuenta y menospreciando a los que entregan su vida, por amor, a la eterna curiosidad de la pregunta.