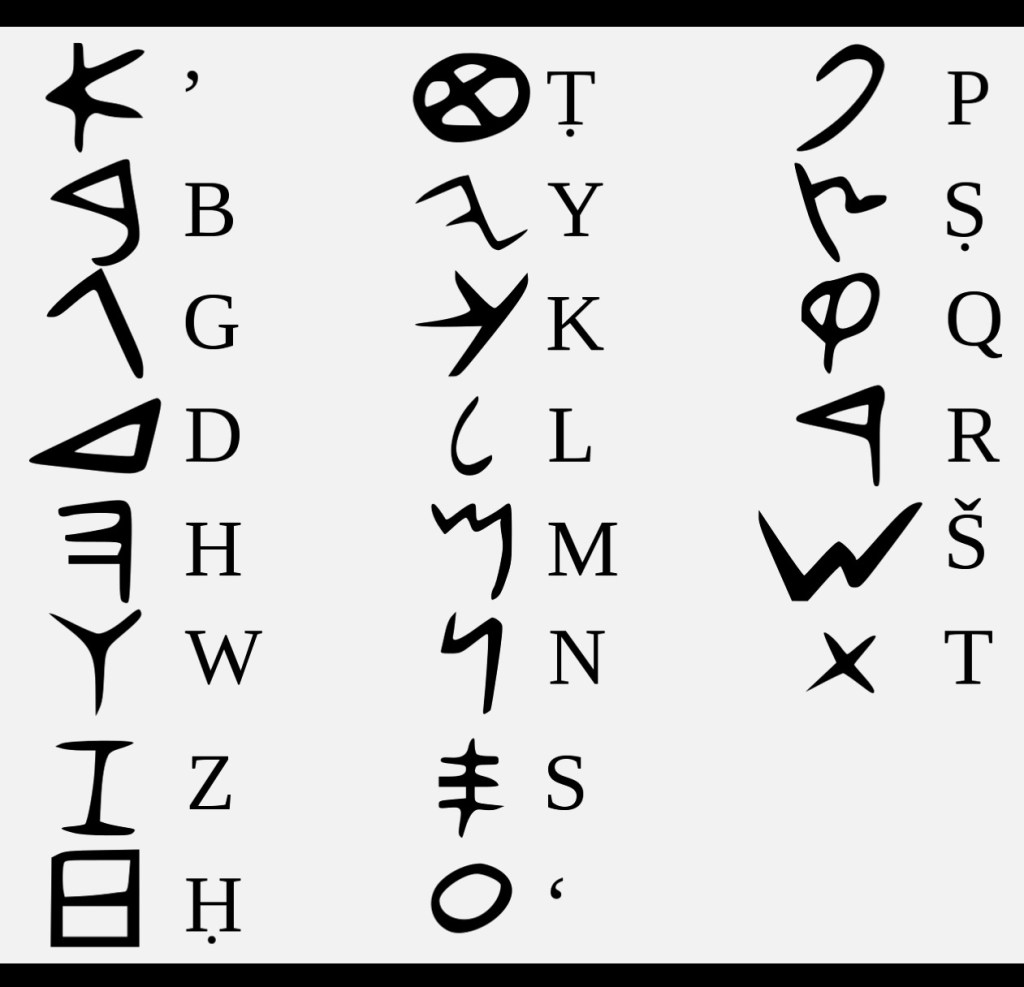

Siempre inseguro con la calidad de mis escritos y aterrado por el dolor del posible rechazo, comparto mucho menos de que lo escribo, aun cuando trabaje el día entero en mis letras. Para calmar el ansia, uso un pincel grueso y con espesa tinta negra, practico las letras del alfabeto fenicio en los guijarros —chinos de río, como les dicen en Puerto Rico— que voy encontrando en el terreno. Cuando tengo suficientes terminados, poco a poco los colocó en diferentes puntos del barrio y me siento en mi balcón, a divisar a quienes los encuentran, disfrutando el placer que muestran, maravillados por el hallazgo. Los tratan como si fuesen deliciosos enigmas por descifrar, capaces de, sin entender muy bien la razón, crear la emoción de la belleza en quien intenta leerlos. Muchos de los vecinos optaban por conservar lo hallado, cual si preciadas piezas arqueológicas que merecen cuidarse y mostrar, con reverente orgullo. Las piedras escritas que no podía rastrear desde mi observatorio eran más inciertas, pero aun así, luego me enteraba del chisme —barrio pobre— que corría por las calles, sobre las misteriosas “piedras chinas” y las colecciones que se iban formando. Nunca revelé el secreto y con el tiempo, según abandonaba la costumbre, el carácter mítico de la historia se fue convirtiendo en leyenda.

Las colecciones personales adquirieron un valor proporcionar al celo con que negaban cederlas en préstamo a los que las pedían. Al ver que la situación por el limitado número creado para mi autoterapia se salía un poco de control, ya que hasta miembros de comunidades vecinas comenzaron a invadir nuestro apartado y tranquilo barrio, decidí era tiempo de retomar la tarea, pensando que el entusiasmo de las cosas declina, una vez se inunda el mercado. Pero creativo al fin, y considerando que el alfabeto fenicio se compone solo de consonantes, opté por añadirle, de manera sorteada, nuestras reconocidas vocales. La explosión del experimento superó toda expectativa, cuando diferentes miembros de la comunidad intentaron combinar las piedras, en un esfuerzo por descifrar las desconocidas. Pero la frustración que siguió, para nada redujo el fervor, pues el intelecto humano, igual de curioso en todas partes y estratos sociales, no puede fácilmente abandonar lo que resta por explicar. Así el reto se convirtió en valor y las piedras comenzaron a ser usadas entre los agricultores como moneda en la compra y venta de semillas, arroz, vacas, cabras y hasta terrenos. Escondidos en el fin del mundo, nadie se preocupó, como jamás se han preocupado, por posibles impuestos sobre las ganancias especulativas.

Me tomó trabajo pensar en cómo llevar el asunto a un nivel superior. Pero ya que se tenía un alfabeto completo, resultó obvio cuando lo pensé, que todo estaba listo para formar palabras, quizá hasta oraciones, con la cantidad de piedras que andaban rodando por la vecindad. Así que comencé a formar palabras en Ilokano, el idioma local, que mostraran fuerte herencia del español —cosa que ya nadie por estos lares recuerda y mucho menos reconoce— pero aun usando consonantes fenicias y vocales nuestras. Cortas y sencillas al principio, como “tasa” y “sako”, complicándolo en poco tiempo con “kwarto”, “tinidor” y hasta “kuryente”. Mezclaba las piedras de una sola palabra y las escondía juntas en un mismo lugar. Lo mismo hice con todas las palabras que creé, con la intención de que al procurar reordenar el rompecabezas, lograran descifrar el alfabeto fenicio. Nunca nadie comentó nada y luego de esta nueva complicación, hasta los cuentos en la calle habían disminuido al mínimo. Pensé entonces que había llevado la actividad demasiado lejos, matando la curiosidad con un reto más allá de lo prudente. Hasta que en una mañana cualquiera, con el café en la mano, como acostumbro abrir la puerta de la casa para respirar la belleza del campo y ver que las cabras y los patos estén bien, a lo lejos, dirijo la vista hacia el portón de la entrada. Allí estaban, una fila de guijarros que mirando hacia mí deletreaban mi nombre, junto a un bello agradecimiento, en perfecto fenicio, por abrir para todos, tan insospechada puerta de la realidad.

Ha pasado un tiempo y los miembros de la comunidad nos seguimos saludando con enormes sonrisas en los caminos, como antes, como siempre, pero sin traer el tema; como si pretendiendo insistir, en la dulzura del misterio.